Тема добра и зла русских народных сказках. «Добро и зло в русских народных сказках. «Добро и зло в русских народных сказках»

«Добро и зло в русских народных сказках»

Добро и зло в русских народных сказках.

Воспитатель Попова В.В.

Попова Мария

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!» А.С. Пушкин

В сказках добро всегда побеждает зло. Добро всегда получает награду за свои поступки.

Как же изображал народ эти два понятия: добро и зло ? Все герои сказок строго подразделяются на положительных и отрицательных.

Положительные герои: Иванушка-дурачок, Иван-царевич, Иван-крестьянский сын, Василиса Премудрая, Елена Прекрасная, Марья Моревна и другие герои.

Женские образы в сказках наделены невероятной красотой, про них говорят «что ни в сказке сказать, ни пером описать» . Они мудры и трудолюбивы, заботливы и добры. Поэтому к ним на выручку всегда приходят умные, смелые и прекрасные герои.

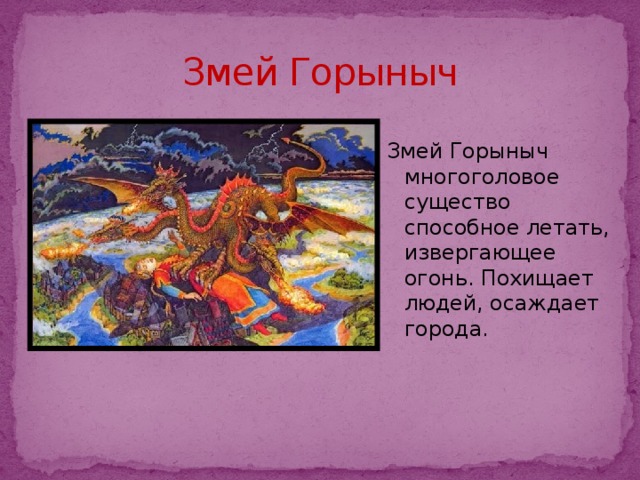

А вот зло в сказках всегда изображается страшным, безобразным. Оно сначала обладает невероятной силой. Но смелость и ум героев помогают победить его в неравной борьбе. Отрицательные герои сказок: Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч – чаще всего именно эти герои являются воплощением зла.

Слушая сказки, каждый ребенок сразу же решает для себя, что такое хорошо, а что такое плохо. И стремится подражать добрым героям. Так формируются понятия: добро и зло.

Кашу кушай,

сказку слушай

Умом-разумом

смекай,

да на ус наматывай!

Конспект занятия: «Добро и зло в сказках»

Цель: Развитие способности увидеть и оценить нравственную ситуацию поступка сказочных героев, используя понятия «добро» и «зло».

Воспитывать осознанное отношение к социальным нормам поведения (побуждение детей к проявлению добра в поступках).

Способствовать созданию положительного эмоционального климата в классе.

Формировать уважительное отношение друг к другу.

Ход занятия.

Орг. момет

Звучит песня «Дорогою добра»

2. Самоопределение к деятельности

О чём эта песня?(о доброте, о друзьях)

Что значит идти дорогой добра? (значит помощь другу, забота о ближнем)

Кто догадался, о чём сегодня пойдёт речь на занятии?

Назовите противоположное слово слову «добро». Да сегодня речь пойдёт о «добре и зле в сказках».

Добро и зло творить всегда

Во власти всех людей.

Но зло творится без труда,

Добро творить трудней.

А вы умеете отличать добро от зла и наоборот?

Издавна люди стремились к добру и ненавидели зло Да, непросто, быть добрым человеком. Этому необходимо учиться всю жизнь. А помогают нам в этом не только наши родители, учителя, но и старые, добрые сказки .

Все вы любите сказки. И одной из главных тем народных сказок была тема добра и зла. В сказках встречаются добрые и злые герои.

Посмотрите на сказочных героев и попробуйте определить, кто из них несёт добро, а кто – зло.

3. Работа по теме

Как догадались, что это?

1.Баба Яга - колдует, варит зелье, насылает на людей болезни, смерть, ест, жарит в печи.

2.Иванушка царевич, дурачок. Спасает, выручает.

3.Леший – хозяин леса. Заманивает в лес, чтобы заблудились, погибли.

4. Герда – преодолевает трудности, чтобы спасти Кая.

5. Снежная Королева – холодная, бездушная, обманом увозит Кая.

6. Кощей Бессмертный – злой, ворует красавиц, принуждает выйти замуж.

7. Фея – добрая, помогает, выручает из беды, награждает.

8. Кикимора болотная – из болота громко кричит о помощи, заманивает в болото. Оборачивается девушкой, зовёт на помощь, заманивает путников в топь. 9. Золушка

10. Змей Горыныч крадёт красавиц, сжигает всё живое.

Вы увидели много героев сказок, отличали добро от зла. Так скажите, что же такое «добро»?

(дети отвечают)

Учитель обобщает ответы детей: «Добро –

это всё хорошее, полезное, красивое. Оно соединяет, роднит

, д

ружба

, с

частье

, р

адость улыбки, хорошие поступки

»

Сказки учат думать, видеть добро, зло и размышлять над своими поступками.

Ребята, добро бывает разное. Какое? (рассуждение детей).

Добро можно услышать – это музыка, стихи, нежные слова. Но есть такое добро, которое нельзя потрогать, его нельзя увидеть, услышать, но его должен иметь каждый человек: и вы, и я, и ваши родители. Это доброе сердце, добрую душу, добрые слова, чтоб помогать тем, кто попал в беду.

Что такое зло? (дети отвечают)

Учитель обобщает ответы детей: «Зло – этовред,

б

оль, страдание, обида, грубость, драки, злые слова

,

плохие поступки. Оно разъединяет, разрушает дружбу».

Сказки помогают нам понять, что такое добро и зло.

Игра «Сказка»

Я буду называть сказочного героя, а вы отвечайте, добрый он или злой. Если добрый, вы радостно хлопайте в ладоши, если злой – закрывайте лицо ладошками. (Иван – царевич, Кощей Бессмертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, Карабас-Барабас, Красная Шапочка, гуси-лебеди, водяной, Баба-яга, Золушка, Буратино, Лиса Алиса, Морозко, Мальвина.)

А на какого героя вы хотели бы быть похожим? Почему? (Ответы детей)

Сказки многому учат тех, кто умеет размышлять над прочитанным. Ведь мало уметь читать, надо уметь думать.

Собираем пословицы

– В народе часто говорят пословицу: «Доброе слово и кошке приятно» (пословица вывешивается на доску).

- Как понимаете смысл этой пословицы? (ответы)

-А что такое пословица? (ответы)

Пословица - это народная мудрость, совет всем людям.

Послушайте, что записано в словаре В.И. Даля о пословице: «Пословица – краткое изречение, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора; пословица не сочиняется, а рождается сама; это ходячий ум народа…»

Предлагаю поиграть в игру «Собери пословицу». Пословицы рассыпались на слова. Помогите собрать и прочитать.

На доске дети собирают три пословицы:

«Жизнь дана на добрые дела»

«За добро добром и платят»

«Доброе слово лечит, а злое калечит»

- Как понимаете смысл? (ответы)

-

А вы часто используете в речи добрые слова? (ответы)

- Их ещё называют «волшебные», почему? (ответы)

Проверим, насколько хорошо вы знаете вежливые слова. Я буду называть предложение, а вы в рифму заканчивать его волшебным словом.

Растает даже ледяная глыба

От слова теплого….(спасибо)

Зазеленеет старый пень,

Когда услышит… (добрый день)

Мальчик, вежливый и развитый

Говорит, при встрече…. (здравствуйте)

Когда нас бранят за шалости,

Говорим … (извините, простите,пожалуйста)

И во Франции, и в Дании

На прощанье все говорят …(до свидания)

Эти слова всем известны давно,

Видишь - они и просты, и не новы.

Но я ещё повторю все равно:

Добрые люди, будьте здоровы!

Кроссворд

В жизни и в сказках волшебные слова помогают людям делать добро и бороться со злом. Какие еще вы знаете волшебные слова?

Одно такое слово спряталось в кроссворде. Ответы на вопросы кроссворда – это имена добрых сказочных героев. Отгадайте, кто они и прочитайте доброе слово.

За новыми мозгами

Он в город шёл с друзьями.

Преграды не страшили.

Бесстрашным был … (Страшила

)

Всех на свете он добрей,

Лечит он больных зверей.

И однажды бегемота

Вытащил он из болота.

Он известен, знаменит,

Это доктор…….(Айболит

)

Хлебы пекла, стирала, ткала,

Шила рубашки, узор вышивала,

Лебедью белой в танце плыла.

Кто мастерица эта была? ( Василиса Премудрая

)

Многим долго неизвестный,

Стал он каждому дружком.

Всем по сказке интересной

Мальчик – луковка знаком.

Очень просто и недлинно

Он зовется…..(Чиполлино

)

Он и весел, и не злобен,

Этот милый чудачок.

С ним хозяин – мальчик Робин

И приятель Пятачок

Для него прогулка – праздник,

И на мед особый нюх.

Этот плюшевый проказник

Медвежонок… ( Винни- Пух

)

Он дружок зверям и детям,

Он – живое существо.

Но таких на белом свете

Больше нет ни одного.

Потому что он не птица,

Не котенок, не щенок.

Не волчонок, не сурок.

Но заснята на кино,

И известна всем давно

Эта милая мордашка.

Он зовется… (Чебурашка

)

Всех он любит неизменно,

Кто б к нему не приходил.

Догадались? Это Гена.

Это Гена….(Крокодил

)

На интерактивной доске разгадывается кроссворд. Получается слово «СПАСИБО »

– А только ли добрые слова нужны в жизни? (дела)

- Есть в народе такая пословица: «Худо тому, кто добра не творит никому» (пословица вывешивается на доску)

«Правила доброты»

Как вы думаете, есть какие-либо правила доброты. Давайте попробуем составить правила «Спешите делать добро». (дерево доброты с листочками –правилами доброты)

Это дерево даст свои плоды, вырастут новые деревья и, появится целый сад.

Совершать хорошие дела просто так, из хороших побуждений.

Любить людей знакомых и незнакомых, не обижать их.

Призывать окружающих хорошо относиться друг к другу.

Делать добро для близких и друзей.

Не завидовать.

Не вредничать.

Не грубить.

Итог

На нашей планете Земля будет всегда царить мир, если будет много добрых, справедливых, честных людей.

Наш сад наполнится «добрыми деревьями». Так заботьтесь о своём саде, не позволяйте ему зарастать сорняками.

Рефлексия

- Какое чувство вы испытали, делая доброе дело? (Делать добро очень приятно).

Человек, в душе которого доброта, приятно выглядит, у него выражение радости и покоя на лице, милая улыбка на губах. Давайте улыбнёмся друг другу!

Будем стараться воспитывать в себе это чувства и соблюдать эти правила.

Приложение

Пословицы:

1 - За добро добром и платят

2 - Доброе слово лечит, а злое калечит

3 - Жизнь дана на добрые дела

«Доброе слово и кошке приятно»

«Худо тому, кто добра не делает никому»

Кроссворд

Слова в кроссворде – отгадки на загадки о сказочных героях:

За новыми мозгами

Он в город шёл с друзьями.

Преграды не страшили.

Бесстрашным был … (Страшила

)

Всех на свете он добрей,

Лечит он больных зверей.

И однажды бегемота

Вытащил он из болота.

Он известен, знаменит,

Это доктор…….(Айболит

)

Работать умела красиво и ловко,

В деле любом проявляла сноровку.

Хлебы пекла, стирала, ткала,

Шила рубашки, узор вышивала,

Лебедью белой в танце плыла.

Кто мастерица эта была? ( Василиса Премудрая

)

Многим долго неизвестный,

Стал он каждому дружком.

Всем по сказке интересной

Мальчик – луковка знаком.

Очень просто и недлинно

Он зовется…..(Чиполлино

)

Он и весел, и не злобен,

Этот милый чудачок.

С ним хозяин – мальчик Робин

И приятель Пятачок

Для него прогулка – праздник,

И на мед особый нюх.

Этот плюшевый проказник

Медвежонок… ( Винни- Пух

)

Он дружок зверям и детям,

Он – живое существо.

Но таких на белом свете

Больше нет ни одного.

Потому что он не птица,

Не котенок, не щенок.

Не волчонок, не сурок.

Но заснята на кино,

И известна всем давно

Эта милая мордашка.

Он зовется… (Чебурашка

)

Всех он любит неизменно,

Кто б к нему не приходил.

Догадались? Это Гена.

Это Гена….(Крокодил

)

Сказки любят и дети и взрослые. Они вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся спектакли и кинофильмы, создаются оперы и балеты. Сказки пришли к нам из глубокой древности. Рассказывали их нищие странники, портные, отставные солдаты.

Сказка — один из основных видов устного народного творчества. Художественное повествование фантастического, приключенческого или бытового характера.

Порой сказки помогают разобраться в том, что в жизни дурно, а что хорошо. Сказка, как создание целого народа, не терпит ни малейшего уклонения от добра и правды, она требует наказания всякой неправды, в ней добро торжествует над злом. В сказке также присутствуют добрые и злые герои.

Слайд «Положительные герои и где они живут»

Иван-царевич

Иван-дурак

Василиса Прекрасная

Волк, Лиса, Заяц, Медведь и другие.

Герои, олицетворяющие добрые силы сказок живут в семье, в сказочном лесу, на зеленых лугах, в прекрасной стране, в особом сказочном мире. «В некотором царстве, в некотором государстве».

Слайд «Злые силы и место их обитания»

Кощей Бессмертный

Змей Горыныч

Существа, олицетворяющие зло, разноликая нечисть, обитает в дремучих лесах, в подземельях, норах и пещерах. Ведь там находится царство зла. Вот матушка предупреждает Добрыню: «И не надо тебе ездить на далью гору Сорочинскую да ходить там в норы-пещеры змеиные…»

Слайд «Иван»

Положительный герой сказок Иван-дурак вовсе не дурак. Иван, младший сын, назван глупым, так как в нем отсутствует практическая мудрость. Он простодушен, незлобив, сострадателен к чужим бедствиям до забвения собственной безопасности и всяких выгод. Он борется со злом, помогает обиженным или слабым. Иван бесстрашный, добрый и благородный герой. Очень часто в начале сказки Иван беден, преследуется врагами. Иван успешно проходит все испытания. Побеждает всех врагов, завоевывает себе счастье. Бывает в награду за свои героическое поведение и добрые дела он получает царство или полцарства и царскую дочь, дорогого коня и какие-то волшебные умения…

Слайд «Василиса»

Положительная героиня сказок Василиса наделена мудростью и способностью превращаться. Она сильная от природы, поэтому справляется с любым заданием и трудностями. Она очень добрая и трудолюбивая. Василиса - значит царственная. Прекрасная духовно и внешне - высоконравственная, у нее развиты чувства справедливости, благородства. За все испытания, которые встречаются Василисе на пути, ее ждет свадьба и счастливая судьба.

Слайд «Волк»

Волк - часто глупый, простоватый, доверчивый.

Иногда злой, может быть помощником человека.

Лиса - хитрая, коварная, жадная. А также модница и воровка.

«Медведь»

Медведь - добродушный, простоватый, доверчивый, увалень.

Слайд «Заяц и другие животные»

Заяц - хитрый, трусливый. Еж - умный, осторожный, находчивый. Жар-птица - мудрая. Мышка - трудолюбивая, добрая. Кот - коварный, предприимчивый.

Слайд «Кощей Бессмертный»

Кощей - персонаж волшебных сказок, демоническое существо, враждебное людям, сила его в оборотничестве и чародействе, он неуязвим для окружающих. Смерть Кощея спрятана в яйце. Тайну смерти Кощея выведывает его племянница. По ее указанию с помощью животных-помощников разбивают яйцо, после чего Кощей гибнет. Имя Кощея возводят к древнерусскому «кощей» в значении «пленник», «раб» - позорить, посрамлять; к слову «кость» со значением изможденного старика-скряги или же скелета: Кощей - мертвец, скелет, и потому бессмертен.

Слайд «Змей Горыныч»

Змей - популярный персонаж волшебных сказок и былин, чаще всего противник, с которым герою предстоит вступить в непримиримую борьбу. Змей - образ мирового фольклора. В русских сказках Змей Горыныч - многоголовое существо, способное летать, извергающее огонь. Его стихия - воды или горы (Змей-Горыныч). В ряде сюжетов Змей - похититель, он уносит царских дочерей, осаждает город с требованием дани в виде женщины - на съедение или для супружества. Змей охраняет границу в «иной» мир, чаще всего мост через реку, он пожирает все, пытающихся переправиться. Бой со Змеем и победа над ним - один из главных подвигов героя.

Слайд «Баба-Яга»

Баба-яга - популярный персонаж восточнославянских сказок. Изображается как фантастически уродливая старуха, владеющая волшебными предметами. («сидит Баба-Яга, костяная нога, ноги из угла в угол, губы на грядке, а нос к потолку прирос», «на железной ступе едет, железным толкачом погоняет»); обычное место обитания - избушка на курьих ножках в лесу, в тридевятом царстве». Баба-Яга принадлежит мифологическому миру; она хозяйка леса, повелительница зверей и птиц, всемогущая вещая старуха, охранительница границ «иного царства», царства Смерти.

Слайд «Цвет добра и зла»

Белый цвет - цвет чистоты, света.

Голубой, синий цвет - цвет неба, воды, неотъемлемой составляющей жизни.

Красный цвет - цвет правды, борьбы со злом.

Зеленый и желтый цвет - цвет надежды, радости.

Слайд «Цвет зла»

Черный цвет - цвет злых сил. Неслучайно злые ведьмы одеты в черное, имеют черный цвет волос.

Не менее зловещ и темно-зеленый цвет. Это цвет всяческой нечести.

Все эти цвета присутствуют не только в сказке, но и в нашей жизни. Это цвета окружающей нас природы: радуги и плодородной земли. Отсюда мы черпаем жизненные силы, помогающие нам противостоять злым существам, возможно, живущим рядом с нами.

Я прочитала много сказок и могу сказать, что для меня сказка открыла удивительный мир волшебства, где добро побеждает зло, где каждый получает то, что заслуживает, где сбываются мечты. Это невероятная страна фантазий и чудес, которая учит человека быть добрым, отзывчивым, честным и порядочным. Сказка помогает нам поверить в себя и свои силы, помогает преодолевать трудности, воспитывать в себе силу духа и смелость. Дарит надежду, а иногда, даже помогает принять верное решение в сложной жизненной ситуации.

Моя мама, так же как и я очень любит сказки. Она говорит, что сказки учат многому не только детей, но и помогают посмотреть на себя со стороны взрослым.

Просмотр содержимого документа

«"Добро и зло в русских народных сказках" »

Добро и зло в русских сказках

Выполнила:

Проценко Настя

ученица 5 «А» кл.

МОУ СОШ №6

Учитель:

Анисимова О.М .

- Как хорошо, что есть на Земле

- Сказки чудесные эти!

- Сказку возьмём, вместе прочтём

- И про неё пропоём!

- Пусть живут вечно сказки,

- Пусть они дарят людям

- Волшебство, справедливость,

- Красоту и добро!

- Выяснить, какие герои представляют добрые и злые силы русских народных сказок.

- Выяснить характер «добрых» и «злых» сил.

- Роль добра и зла в русских народных сказках.

- Понять, чему учат сказки.

Иван простодушен, незлоблив, состадателен. Он борется со злом, помогает слабым, бесстрашный и добрый герой. В начале сказки обычно беден, проходя испытания он получает награду.

Василиса

Василиса наделена мудростью, добрая и трудолюбивая, справедливая и благородная.

Волк – часто глупый, простоватый и доверчивый. Иногда злой, может быть помощником человека.

Лиса – хитрая, коварная, жадная. А также модница и воровка.

Медведь – добродушный, простоватый, доверчивый, увалень.

Заяц – хитрый и трусливый.

Еж – умный, осторожный и находчивый.

Жар - птица

Жар-птица – мудрая.

Мышка – трудолюбивая.

Кот – коварный и предприимчивый

Кощей Бессмертный

Кощей – демоническое существо, враждебное людям, он неуязвим для окружающих. Смерть Кощея спрятана в яйце. В конце сказки умирает.

Змей Горыныч

Змей Горыныч многоголовое существо способное летать, извергающее огонь. Похищает людей, осаждает города.

Баба - Яга

Баба-Яга – уродливая старуха, владеющая волшебными предметами. Она хозяйка леса, зверей и птиц.

- Цвет чистоты, света

- Цвет неба, воды, жизни

- Цвет радости

- Цвет правды, борьбы со злом

- Цвет надежды

- Цвет злых сил

- Цвет нечести

Ли Исинь

КОНЦЕПТЫ "ДОБРО" И "ЗЛО" В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК И СКАЗОК А. С. ПУШКИНА)

Статья посвящена анализу концептов "добро" и "зло" в русских народных волшебных сказках и в волшебных сказках А. С. Пушкина. Вербальная репрезентация данных концептов представлена в плане многоуровневых средств: лексических, морфологических, стилистических и текстовых. Сравнение этих средств позволяет выявить сходство и различие в сознании коллектива и индивида. Адрес статьи: www.gramota.net/materials/272017/2-2/40.html

Источник

Филологические науки. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2017. № 2(68): в 2-х ч. Ч. 2. C. 146-151. ISSN 1997-2911.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: [email protected]

объяснить некоторые процессуальные особенности переработки научной информации, которые не имеют аргументированного объяснения в рамках других теорий речепонимания. К числу таковых можно отнести стратегии и тактики уплотнения и сепарации научной информации, дифференцированный подход слушателей к переработке знакомой и незнакомой информации, особенности и способы понимания новой информации, стратегии идентификации терминов, в том числе и в неполных контекстах, стратегии смыслоформулирования.

Список литературы

1. Бехтель Э., Бехтель А. Контекстуальное опознание. СПб.: Питер, 2005. 336 с.

2. Брунер Дж. Психология познания: за пределами непосредственной информации. М.: Прогресс, 1977. 413 с.

3. Дейк Т. А. ван, Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1988. Вып. 23. С. 153-211.

4. Лебединский С. И. О стратегиях смыслоформулирования // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному: сб. науч. ст. Минск: Колорград, 2016. Вып. 1. С. 106-113.

5. Лебединский С. И. Стратегии конструирования ментальных репрезентаций по аналогии // Лингводидактика: новые технологии в обучении русскому языку как иностранному: сб. науч. ст. Минск: Изд. центр БГУ, 2016. Вып. 2. С. 71-78.

6. Лебединский С. И. Стратегии смыслового восприятия и интерпретации устной иноязычной научной речи. Минск: БГУ, 2014. 296 с.

7. Лебединский С. И. Стратегии смыслоформулирования и конструирования ментальных репрезентаций // Вестник Минского государственного лингвистического университета. Серия 1. Филология. Минск, 2015. № 5. С. 22-29.

8. Ришар Ж. Ф. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решений. М.: Ин-т психологии РАН, 1998. 232 с.

9. Johnson-Laird P. N. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983. 513 p.

10. Kintch W. The Use of Knowledge in Discourse Processing: A Construction-Integration Model // Psychological Review. 1988. Vol. 95. P. 163-182.

11. Kintsch W., Dijk van. Towards a Model of Text Comprehension and Production // Psychological Review. 1978. Vol. 85. P. 363-394.

12. Whitney P., Budd D., Bramucci R. S., Crane R. On Babies Bath Water and Schemata: A Reconstruction of Top-Down Processes in Comprehension // Discourse Processes. 1995. Vol. 20. № 2. P. 135-166.

CONTEXTUAL THESAURUS-BASED MODEL TO UNDERSTAND ORAL SCIENTIFIC SPEECH

Lebedinskii Sergei Ivanovich, Ph. D. in Philology, Associate Professor Belarusian State University, Minsk [email protected]

The article provides a theoretical justification of author"s contextual thesaurus-based model to understand oral scientific speech. The study focuses on the strategies to process scientific information, in particular, the author mentions the following ones: strategies to compress and separate information streams, key words search, advanced context activation, acquiring deeper and more detailed context, categorization, classification and systematization of the perceived information, constructing mental representations and understanding new information. These strategies along with the individual data processing strategies form the operational basis of general macro-strategy by which the denotative structure of the perceived scientific text is reproduced.

Key words and phrases: models to understand speech; understanding of oral scientific speech; strategies to understand oral scientific speech; prognostic models; context; broadening and detailing the context; strategies of advanced context activation; constructing representations; formation of conceptual structure; cognitive styles.

УДК 81"42; 801.81:398

Статья посвящена анализу концептов «добро» и «зло» в русских народных волшебных сказках и в волшебных сказках А. С. Пушкина. Вербальная репрезентация данных концептов представлена в плане многоуровневых средств: лексических, морфологических, стилистических и текстовых. Сравнение этих средств позволяет выявить сходство и различие в сознании коллектива и индивида.

Ключевые слова и фразы: языковое сознание; волшебная сказка; народная сказка; авторская сказка; концепт «добро»; концепт «зло»; языковая репрезентация.

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина [email protected]

КОНЦЕПТЫ «ДОБРО» И «ЗЛО» В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК И СКАЗОК А. С. ПУШКИНА)

В последние десятилетия в современной лингвистике получил широкое распространение термин «концепт», хотя его дефиниция до сих пор неоднозначна. Во многом это обусловлено тем, что понятие концепта

рассматривается в аспекте разных подходов. Так, в частности, с точки зрения лингвокультурного подхода понимание концепта определяется тем, что он признается базовой единицей культуры, концентрирует в себе культурные знания. По мнению Ю. С. Степанова, «концепт - понятие, за которым в нашем сознании возникает давно знакомое содержание, это описание ситуации культуры» .

Представители лингвокогнитивного подхода (Е. С. Кубрякова, Н. Н. Болдырев, З. Д. Попова, И. А. Стер-нин и др.) рассматривают концепт как единицу концептуальной картины мира. Так, в «Кратком словаре когнитивных терминов» концепт - это «термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis) всей картины мира, отраженной в человеческой психике» . С точки зрения Н. Н. Болдырева, концепты понимаются как «идеальные, абстрагированные единицы, смыслами которых человек оперирует в процессе мышления. Они отражают содержание полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности человека и результаты познания им окружающего мира в виде определенных единиц, "квантов" знания. Человек мыслит концептами» . При этом исследователи отмечают, что концепты «не только мыслятся, они переживаются» .

Эти подходы, на наш взгляд, не исключают, а дополняют друг друга. Во многом их объединяет то, что данные типы концептов имеют, прежде всего, план выражения, представленный языковыми репрезентантами, в качестве которых выступают разноуровневые единицы языка и речи. В своем единстве эти единицы позволяют увидеть и описать репрезентативную базу того или иного концепта в структуре текста.

Наиболее интересным языковым материалом для исследования концепта, на наш взгляд, является сказка. Сказка как один из основных жанров устного народного творчества отражает, открывает и позволяет пережить смысл важнейших общечеловеческих ценностей и жизненного опыта в целом. Центральное место в сознании русского народа занимают концепты, связанные с морально-нравственными оценками человека: «истина», «ложь», «добро», «зло», «Бог», «судьба» и др. Предметом настоящей статьи являются концепты ДОБРО и ЗЛО, которые широко представлены в сказках и всегда встречаются в паре, представляя собой бинарную оппозицию. Они противопоставлены друг другу по значению и вместе составляют основу мироздания, определяя его морально-нравственную сущность.

Целью данной статьи является описание состава языковых репрезентантов концептов ДОБРО и ЗЛО в народных и авторских сказках. Сходство и различие в языковой репрезентации позволяют нам сравнить языковое сознание народа и конкретного автора - А. С. Пушкина, представляющих собой, соответственно, коллективное и индивидуальное языковое сознание. Для достижения поставленной цели были привлечены тексты волшебных сказок А. С. Пушкина и народных сказок из сборника «Русские народные сказки» под редакцией А. Н. Афанасьева , сюжеты которых похожи на авторские сказки. Выбор волшебных сказок связан с тем, что, в отличие от бытовых сказок и сказок о животных, в волшебных сказках борьба добра и зла наиболее ярко представлена.

Среди волшебных сказок А. С. Пушкина были выбраны: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» , «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» [Там же, с. 52-65] и «Сказка о рыбаке и рыбке» [Там же, с. 71-76]. Соответственно, народной сказкой, которая имеет похожие мотивы со «Сказкой о царе Салтане», является «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», записанная А. Н. Афанасьевым в 5 вариантах . Но пятый вариант был написан на белорусском языке, поэтому мы не включили этот вариант в анализ. Схожим сюжетом «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» обладает «Волшебное зеркальце» из сборника А. Н. Афанасьева [Там же, с. 123-133]. Сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке» похож на сказку «Жадная старуха» [Там же, т. 1, с. 126-127]. Стоит отметить, что хотя «Сказка о золотом петушке» А. С. Пушкина тоже является волшебной сказкой, но, по мнению пушкинистов (А. А. Ахматова, К. А. Бойко и др.), сюжет этой сказки был заимствован из арабского источника . В русских народных сказках нет ни одной сказки, которая имеет похожий сюжет, поэтому в исследование мы не включили данную сказку.

Важнейшим компонентом в описании концептов является, на наш взгляд, привлечение словарного материала, который позволяет осмыслить устоявшееся понятийное содержание концептов в целом. В разных типах словарей лексема «добро» обозначает следующее:

«добро - в широком смысле слова как благо означает ценностное представление, выражающее положительное значение чего-либо в его отношении к некоему стандарту или сам этот стандарт» ;

1. «ср. вещественно, все доброе ср. имущество или достаток, стяжание, добришко, особ. движимость»; 2. «в духовном знач. благо, что честно и полезно, все чего требует от нас долг человека, гражданина, семьянина; противоположно худу и злу» ;

«нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу; добрый поступок» ;

«(доброе, полезное) дело, благо, благодеяние, благотворение, пожертвование, услуга, одолжение; имущество, достаток, собственность, достояние, состояние, пожитки, скарб» .

«Зло» толкуется в словарях следующим образом:

«ценностное представление, противоположное добру (благу), универсалия культуры, основополагающая для морали и этики. Оно охватывает негативные состояния человека и силы, вызывающие эти состояния» ;

«худое, лихое, худо, лихо; противопол. добро. Духовное начало двояко: умственное и нравственное; первое относится к истине, а противоположно ко лжи; второе к добру (благу) и к худу, злу. Всякое зло противно божескому порядку. В отвлеченном виде зло олицетворяется духом тьмы» ;

1. «нечто дурное, вредное, противоположное добру; злой поступок»; 2. «беда, несчастье, неприятность»; 3. «досада, злость» ;

«худо, лихо; с сердцем, грозно, злобно, раздражительно, гневно, сердито, злое, злое начало, неправда, свирепо, злость, ядовито, несчастье, язва, неприятность, озверело, досада, обозленно, яростно, беда, желчь, злоба» .

Анализ данных словарных статей позволяет прийти к выводу о том, что «добро» обозначает должное и нравственно-положительное, то, что хорошо, полезно, нужно человеку, с чем связаны надежды людей, представления о свободе и счастье. «Зло» - нравственно-отрицательное и предосудительное, обозначает плохое, влекущее за собой беды, страдания, горе, несчастье. Зло противоположно добру.

Языковая репрезентация данных концептов в сказочном тексте имеет многоуровневую систему языковых средств, которая включает лексические, морфологические, стилистические и текстовые средства. Результаты проведенной работы обобщенно представлены ниже и отражают рассмотрение выявленных нами языковых репрезентаций с учетом полевой структуры концепта .

Ядро концепта ДОБРО формирует лексема добро. Но такой способ репрезентации очень мало встречается: 3 раза в народных сказках (1 раз в сказке «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», 2 раза в сказке «Волшебное зеркальце»); 2 раза в сказках А. С. Пушкина (1 раз в «Сказке о царе Салтане», 1 раз в «Сказке о рыбаке и рыбке»).

В приядерной зоне концепта ДОБРО на лексическом уровне единицами репрезентации являются синонимы слова добро и их дериваты: добрый, доброта, добродушный, благо, благословенье, благословить. В народных сказках такие единицы встречаются чаще (14 раз), чем в авторских (7 раз). Но слово добродушный появилось только в авторской сказке «О мертвой царевне и о семи богатырях».

На морфологическом уровне для описания приядерной зоны использованы разные виды имен (существительное: благо, доброта; прилагательное: добрый, добродушный) и глаголы (благословить). В народных сказках имена используются чаще (11 раз), чем глаголы (3 раза), но в авторских сказках наоборот: глаголы реализованы чаще (4 раза), чем имена (3 раза).

В связи с особенностью периферии языковая репрезентация концепта ДОБРО представлена разными языковыми способами.

На лексическом уровне выявлены слова, которые имеют ассоциации с «добро»: хорошо, красивый, умный, славный, верный, веселый, радость, милость, обрадоваться, любить, любоваться, бог. В народных сказках таких ассоциатов 54, а в авторских сказках - 104. При этом в авторских сказках выявлены новые лексемы, которые в народных сказках не встретились: надежный, храбрый, прилежный, могучий, дружный, мудрец.

На морфологическом уровне в качестве ассоциатов выступают имя существительное (радость, милость, веселье), которое реализовалось 13 раз в народных сказках, тогда как в авторских сказках его употребление чаще (35 раз). При этом такие репрезентанты, как спаситель, удалец, мудрец, пожелание, только появились в авторских сказках. Количество имен прилагательных (красивый, умный, славный, верный, веселый) представлено больше по сравнению с существительными: 26 раз в народных сказках, 48 раз в авторских (надежный, храбрый, прилежный, могучий, дружный встретились только в авторских сказках), т.е. всего 74 раза.

Глаголы веселиться, любить появились всего 29 раз, в том числе 12 раз в народных и 17 раз в авторских. Глаголы обрадоваться, любоваться встретились только в народных сказках, а глаголы полюбиться, величать, славить, смиловаться - только в авторских.

Наречие представлено 18 раз, в том числе 4 раза в народных и 14 раз в авторских сказках. Причем наречия приятно, сердечно, усердно мы нашли только в авторских сказках.

На синтаксическом уровне для описания периферии концепта ДОБРО используются свободные словосочетания, фразеологизмы или целые предложения. Например, Жить-поживать душа в душу; Жить-поживать да добра наживать («По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» ); Не худо («Сказка о царе Салтане» ); ласковое слово («Сказка о рыбаке и рыбке» [Там же, с. 71-76]). В народных сказках выявлено 8 таких единиц, в авторских сказках - 14.

На текстовом уровне в народных и в авторских сказках олицетворением добра являются герои сказок. Например, князь Гвидон и царевна-лебедь в «Сказке о царе Салтане» [Там же, с. 25-48]; Марья-царевна в народной сказке «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» .

На основе анализа языковых репрезентаций концепта ДОБРО мы приходим к следующему выводу: по сравнению с народными сказками в авторских сказках средства выражения концептов имеют более экспрессивные и многообразные характеристики, что находит отражение в количестве различных многоуровневых средств для описания структуры рассматриваемого концепта.

Ядро концепта ЗЛО формирует лексема зло, но встречается она только 1 раз в народных сказках и 1 раз в авторских.

Для описания приядерной зоны концепта ЗЛО использованы синонимы и дериваты «зла»: злой, злодейка, злиться, худо, лихо, лиходейка. В народных сказках такие единицы встречаются реже (12 раз), чем в авторских (20 раз). Но слова злиться и лихо обнаружены только в авторской «Сказке о царе Салтане».

Способы языковой репрезентации периферии концепта ЗЛО разнообразны.

На лексическом уровне нами выявлены следующие слова, которые имеют ассоциации со словом зло. Это: горе, немилость, сердиться, завидовать, обмануть, огорчиться, умирать, плакать, гневаться, казнить, мертвый и др.. В народных сказках представлены 57 таких единиц, в авторских сказках - 70. В авторских сказках встречаются новые лексемы, которые в народных сказках отсутствовали: горевать, врать, окриветь, разболеться, своенравный, дурачина, простофиля, разбранить, забранить, браниться, бунтовать, вздуриться.

На морфологическом уровне мы имеем 67 единиц различных именных частей речи: в том числе имя существительное (бессчастье, немилость) появилось всего 8 раз в народных сказках, 23 раза в авторских (дурачина, простофиля, гибель, чародей появились только в авторских сказках). Имя прилагательное появилось 15 раз в народных сказках (поганый), 21 раз в авторских (ненастный, своенравный, гневный встретились только в авторских сказках); всего 36 раз.

Глаголы умирать, обмануть реализуются 61 раз, в том числе 30 раз в народных и 31 раз в авторских. Глаголы грозить, опозорить встретились только в народных сказках, а глаголы горевать, врать, окриветь, разболеться, своенравный, разбранить, забранить, браниться, бунтовать, вздуриться встретились только в авторских.

Наречие горько (плакать) появилось 2 раза, в том числе один раз в народных и один раз в авторских сказках. В «Сказке о царе Салтане» еще появилось наречное слово печально.

На синтаксическом уровне для описания периферии концепта ЗЛО, как и в случае с концептом ДОБРО, использованы свободные словосочетания, фразеологизмы или целые предложения. Например, нечистая дума, страшная ненависть, худыми делами занимается («Волшебное зеркальце»); черная зависть, До смерти испугалась («Сказка о мертвой царевне»); Не пойдешь, поведут поневоле («Сказка о рыбаке и рыбке»). В народных сказках появились 6 таких единиц, в авторских сказках - 4.

На текстовом уровне в народных и авторских сказках есть герои, которые олицетворяют зло. Например, сестры царицы ткачиха и повариха в «Сказке о царе Салтане»; мачеха в народной сказке «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», жадная старуха в «Сказке о рыбаке и рыбке».

Особый интерес в сказках представляют отношения между добром и злом, которые также находят отражение в языковой репрезентации.

Таблица 1.

Вид сказок Общее количество Победа добра Победа зла Остальные

Почти во всех сказках добро побеждает зло, и в конце сказок пошел веселый пир, я там был; мед, пиво пил -и усы лишь обмочил . Победа добра над злом во всех народных сказках показывает, что такой фольклорный текст, как сказка, отражает устойчивые коллективные нравственно-эстетические ценностные идеалы народа.

Только в одной авторской сказке мы не наблюдали эту победу - в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина: Опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А перед нею разбитое корыто [Там же, с. 76]. Старик и старуха вернулись к прежней жизни. Старуха, безусловно, яркий представитель зла. Но старик не есть представитель добра, так как у него слабый характер, он не сопротивлялся старухе, злу. Нет в этой сказке и победителя. А в похожей народной сказке «Жадная старуха» другое дело: В ту ж минуту старик обратился медведем, а старуха медведицей, и побежали в лес . Мы видим, что старик и старуха наказаны за их жадность. Это можно рассматривать как победу добра над злом.

Стоит отметить значение в словаре В. Даля, которое репрезентирует концепт ДОБРО, - «имущество или достаток». В словаре синонимов у слова «добро» также указан синоним «имущество». Но в описании концепта ДОБРО данное значение не всегда репрезентирует его морально-нравственную сущность. Например, в народной сказке «Жадная старуха» и в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина старуха становилась все богаче и богаче, но не стала при этом доброй. Это богатство связано и с жадностью: «Ну, сделай, чтобы я богат был»; «изба новая, словно чаша полная, денег куры не клюют, хлеба на десятки лет хватит, а что коров, лошадей, овец - в три дня не сосчитать!»; «Пожили с месяц; приелось старухе богатое житье» («Жадная старуха» [Там же, с. 126-127]).

Похожая ситуация наблюдается и в языковой репрезентации, связанной со словом красота. Добрая героиня обычно красивая: «и живет с ними и любуется на них мать-царевна прекрасная» («По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» [Там же, т. 2, с. 376]); «Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит. А сама-то величава, Выступает, будто пава» («Сказка о царе Салтане» ). Но иногда и злая мачеха красивая. Например, в народной сказке «Волшебное зеркальце» и в «Сказке о мертвой царевне» А. С. Пушкина: «заглянула купчиха в зеркальце, любуется своей красотой... » («Волшебное зеркальце» ); «Ты конечно, спору нет; Ты царица, всех милее, всех румяней и белее» («Сказка о мертвой царевне» ).

Таким образом, красота и имущество принадлежат к общим компонентам концептов «добро» и «зло». Это можно представить следующим образом:

Рис. 1. Общие компоненты концептов «добро» и «зло» Общее количество языковых репрезентантов концептов ДОБРО и ЗЛО представлено нами в Таблице 2. Таблица 2.

Количество единиц репрезентаций концепта «добро» и «зло»

Название сказок «добро» «зло»

Народные сказки «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» Вариант 1 18 10

Вариант 2 9 6

Вариант 3 7 5

Вариант 4 7 6

«Волшебное зеркальце» 32 36

«Жадная старуха» 6 12

Сказки А. С. Пушкина Общее количество «Сказка о царе Салтане» 81 38

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» 32 30

«Сказка о рыбаке и рыбке» 14 206 24 167

Исходя из этих данных, мы делаем следующие выводы.

Языковая репрезентация концепта ДОБРО богаче, чем у концепта ЗЛО, на 39 единиц. Это связано, на наш взгляд, с тем, что концепт ДОБРО представлен более разнообразно и выразительно. Народ и автор стремились в сказках к положительному, позитивному восприятию добра в отношении со злом.

Сравнивая результаты представлений данной концептуальной оппозиции в народных и авторских сказках, мы наблюдали, что концепты ДОБРО и ЗЛО намного ярче представлены в авторских сказках, которые являются обработанным народным текстом. В отличие от народных сказок, которые передавали из поколения в поколение, авторские сказки отражают, помимо коллективных знаний, еще и индивидуальный стиль писателей.

Анализ этих репрезентантов не только позволяет нам получить более полное представление указанной концептуальной оппозиции в русском сознании в целом, но и определяет особенности авторского индивидуального видения мира. Но при этом сохраняется концептуальный подход к оценке и восприятию народных морально-нравственных ценностей, присущих коллективному языковому сознанию, так как целью авторских сказок, на наш взгляд, является не внесение нового авторского знания в содержание данных концептов, а сохранение национальной культуры и привлечение внимания к ней посредством богатых языковых средств, которые мы находим уже в идиостиле того или иного писателя.

Список литературы

1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М.: Русские словари, 1999. 433 с.

2. Ахматова А. А. Последняя сказка Пушкина // Звезда. 1933. № 1. С. 161-176.

3. Бойко К. А. Об арабском источнике мотива о золотом петушке в сказке Пушкина // Временник Пушкинской комиссии, 1976. Л.: Наука, 1979. С. 113-120.

4. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2002. 123 с.

5. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. М.: Дрофа; Рус. яз. - Медиа, 2011. Т. 1. 699 с.

6. Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Филол. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. 245 с.

7. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3-х т. / подгот. Л. Г. Бараг, Н. В. Новиков; отв. ред. Э. В. Померанцева, К. В. Чистов. М.: Наука, 1984. Т. 1. 539 с.; Т. 2. 490 с.

8. Новая философская энциклопедия: в 4-х т. / Институт философии РАН, Национальный общественно-научный фонд. М.: Мысль, 2000. Т. 1. 741 с.; Т. 2. 634 с.

9. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. Изд-е 20-е. М.: Рус. яз., 1988. 750 с.

10. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж: Истоки, 2001. 191 с.

11. Сказки русских писателей / сост., вступ. ст. и ком. В. П. Аникина. М.: Правда, 1985. 672 с.

12. Словарь русских синонимов [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/51721 (дата обращения: 19.12.2016).

13. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Язык русской культуры, 1997. 824 с.

14. Степанов Ю. С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. М.: Языки славянских культур, 2007. 248 с.

15. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. М.: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с.

CONCEPTS "GOOD" AND "EVIL" IN THE RUSSIAN LINGUISTIC CONSCIOUSNESS (BY THE MATERIAL OF RUSSIAN FOLK TALES AND A. S. PUSHKIN"S TALES)

Tambov State University named after G. R. Derzhavin [email protected]

The article analyzes the concepts "good" and "evil" in the Russian fairy tales and in A. S. Pushkin"s fairy tales. The verbal representation of these concepts is carried out by multi-level means: lexical, morphological, stylistic and textual. The comparative analysis of the mentioned linguistic means allows the author to identify the similarities and differences between the individual and collective consciousness.

Key words and phrases: linguistic consciousness; fairy tale; folk tale; author"s tale; concept "good"; concept "evil"; linguistic representation.

Данное исследование посвящено изучению особенностей создания образа врага в российских и западных СМИ при помощи языковых средств, направленных на формирование необходимого мнения у читателя. Функция сообщения в новостных статьях реализуется за счет лексического наполнения. В статье приводятся наиболее частотные языковые приемы, используемые для создания образа врага в российских и западных СМИ: эпитеты, метафора, различные виды повтора, перечисления.

Ключевые слова и фразы: враг; образ врага; российские СМИ; западные СМИ; эпитет; метафора; повтор; перечисление; вопросительные предложения.

Лугуева Райганат Гаджинасруллаевна

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала lugueva-dgu@mail. ги

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ВРАГА В РОССИЙСКИХ И ЗАПАДНЫХ СМИ

Известно, что в современном мире СМИ выполняют функцию не только передачи каждодневной информации, но и являются средством формирования определенного общественного мнения. В связи с последними событиями СМИ стали главным оружием в формировании отношения читателя к реальности. Данная статья посвящена исследованию лексических особенностей создания образа врага в российских и западных СМИ. В ходе анализа было рассмотрено 50 статей из электронных версий российских и западных СМИ. Для начала определимся, кто же такой враг.

В словаре «Политология» мы находим следующее определение: образ врага - это «идеологический и психологический стереотип, позволяющий строить политическое поведение в условиях дефицита надежной информации о политическом оппоненте и о среде в целом» . Учитывая надежность и достоверность источника, данное определение можно рассматривать как достаточно точное и емкое. Однако хотелось бы отметить и некоторые неточности, так, образ врага не всегда создается в сознании общества при отсутствии надежной информации. Приведем еще несколько определений.

Образ врага - это «социально политический миф, который базируется на эгоистическом интересе и имеет в своей основе стремление отдельных политических групп к экспансии влияния, сохранению или захвату власти» .

Образ врага - «идеологическое выражение общественного антагонизма, динамический символ враждебных государству и гражданину сил, инструмент политики правящей группы общества» .

Образ врага - это «качественная (оценочная) характеристика (имидж) "врага", сформированная в общественном сознании» . Это определение возможно рассматривать как наиболее объективное из существующих и одновременно одно из самых лаконичных.